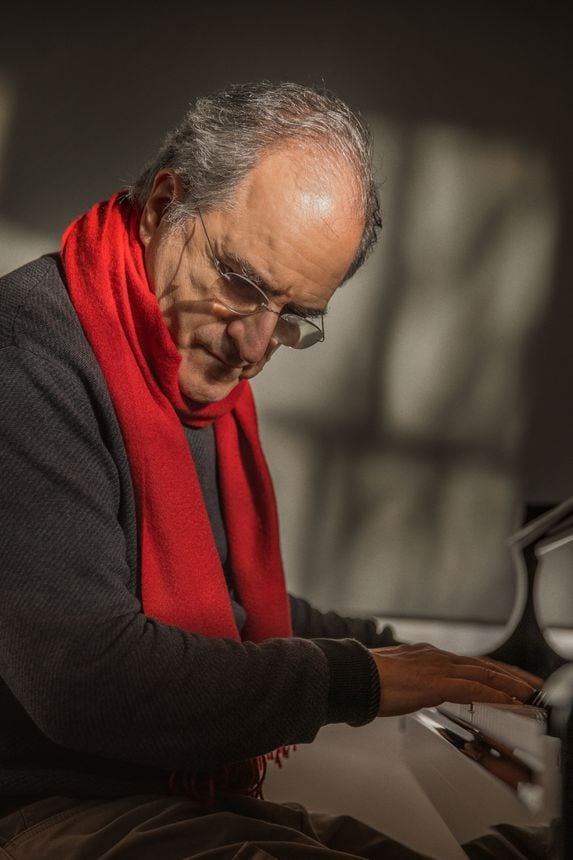

La prima cosa da fare è non perdersi l’esecuzione di “Pieranunzi Plays Previn”, dove uno dei più celebrati ed eleganti pianisti jazz italiani, Enrico Pieranunzi, riprende alcune parti del repertorio per Broadway e Hollywood del leggendario compositore André Previn (tre premi Oscar, per lui, ma in realtà la lista di onori è praticamente infinita). Non è certo la prima volta che Pieranunzi si cimenta in campi che intrecciano contesti: i suoi lavori sulle musiche di Morricone o sulle colonne sonore felliniane, ma anche le sue incursioni nel mondo della musica classica (da cui in parte proviene, come background e carriera: questo spesso lo si dimentica), sono momenti molto importanti della musica italiana. Eppure nel parlare con lui si avverte subito la voglia di mettere un po’ di puntini sulle “i”: l’immagine che si ha di lui non è esattamente coincidente con quello che lui sente essere la sua anima e il suo mondo di musicista. In questa lunga e bella chiacchierata senza filtri, che parte dalle similitudini ma anche dalle differenza tra il lavoro su Previn e quello altrettanto recente su Bach, andiamo a scoprire aneddoti, verità, convinzioni, sorprese, ammissioni di un grande, grandissimo interprete del jazz di casa nostra.

____________

Qobuz: Un esperimento in parte simile a quello fatto con Previn, che è il motivo originario per cui nasce questa intervista, è “Blues & Bach”, lavoro legatissimo alla figura di John Lewis: anche qui si interpreta materiale altrui, contaminando (in parte…) i campi. Per allargare subito il campo, le chiedo di parlare quindi proprio di “Blues & Bach”, come punto di partenza.

Enrico Pieranunzi: Sì, un disco che ho prodotto assieme a Michele Corcella, quarantacinquenne di Trani (ma di base a Bologna, dove insegna), ottimo arrangiatore: con lui collaboriamo già da anni. Questo progetto che parte appunto da John Lewis – grande pianista di jazz, innamorato perso di Bach – lo abbiamo già presentato dal vivo più di una volta, in vari festival. È un progetto rischioso. Affascinante, sì, ma rischioso: come ogni volta che c’è un crossover di mezzo. Si tratta infatti di mettere insieme un trio jazz da un lato con un organico di estrazione classica dall’altro. Bisogna stare attenti. Perché in questi casi il pericolo del kitsch è sempre dietro l’angolo. Ho fatto molta attenzione a questo. Ma Corcella ha fatto un lavoro magnifico, molto raffinato, e il disco pare stia andando piuttosto bene. Il merito di questo va ovviamente in primis a John Lewis: la sua musica è davvero qualcosa di speciale. L’ho sempre trovato un artista molto coraggioso. Quando ero ragazzino, il Modern Jazz Quartet era per me un’icona. Elegantissimi, dal nome ti aspettavi che suonassero Parker – e infatti MIlt Jackson con Parker c’aveva pure suonato spesso – invece metti su il disco e, a sorpresa, inizi a sentire degli arrangiamenti quasi da musica da barocca: fughe, fughette, contrappunti… Erano molto amati, e lo dico con una punta di maligna ironia, dagli ambienti classici: perché vedevano loro e si sentivano rassicurati, quelli della classica. Questo perché in linea di massima per loro il jazz era qualcosa di spesso dirompente, rivoluzionario, violento, rumoroso, fastidioso. Oh, ancora adesso continua ad esistere questo pregiudizio: continua a capitarmi ancora oggi che da quel contesto lì mi chiamino e mi chiedano, con molta gentilezza, “Maestro, saremmo onorati di averla nostro ospite. Cosa ci propone quest’anno?”; e quando io rispondo “Mah, porterei il mio trio di piano, contrabbasso e batteria…” sento immancabilmente un filo di strana inquietudine dall’altra parte del filo…

Addirittura inquietudine?

Sì: inquietudine. Esattamente lei. La batteria, negli ambienti classici, getta ancora questo tipo di reazione, anche nei contesti più evoluti e sofisticati. E tornando al Modern Jazz Quartet, da cui eravamo partiti, considerando che si presentavano con un batterista straordinariamente discreto come Connie Kay, uno che avrà dato in tutta la sua vita massimo tre colpi di rullante, e che erano sempre eleganti e ben vestiti, beh, era più facile venissero digeriti, negli ambienti “classici”. Come poteva essere altrimenti? Musica dalle citazioni colte, un batterista che era quasi come non ci fosse, vestiti col frac… perfetti! Ma non era tutto semplice. Per Lewis in particolar modo. Perché quando si decideva a fare Bach, che era una sua profonda passione, prendeva in realtà schiaffi di qua e di là: dal mondo classico che lo trattava con sufficienza, dal mondo jazz che lo trattava come un rinnegato, un mezzo traditore. Lui non si è mai fatto scoraggiare da tutto questo. L’amore per la musica di Bach era troppo forte, e troppo consapevole. Tornando nello specifico al disco mio, abbiamo voluto intitolare il disco “Blues & Bach” perché il blues è stata una delle musiche che mi ha formato. Mio padre era musicista, infatti. La musica era in casa: quindi io in qualche modo ero spinto continuamente ad imparare anche ad orecchio le musiche – e col blues è andata esattamente così. Avendo io poi pure una formazione classica, per me blues e Bach viaggiavano e viaggiano tuttora insieme, sempre. Sono entrambi nel mio DNA musicale.

Questo è un punto importante. Il suo DNA musicale, e in generale il modo in cui lei generalmente viene percepito come musicista (forse anche per appunto le incursioni nel mondo classico, o delle colonne sonore cinematografiche felliniane), secondo me spesso fa dimenticare o sottovalutare la sua anima invece più vicina al bop: le incisioni ad esempio dei concerti al Village Vanguard parlano chiaro, quello è bop ad alti livelli.

È vero. Ho sempre avuto una specie di “doppia vita” musicale: fin da bambino. Perché mio padre mi portò da un insegnante di pianoforte già quando avevo sei anni, al tempo stesso però lui – grandissimo fan di Django Reinhardt e di Charlie Christian, quindi di chitarristi jazz di un certo tipo – si metteva vicino a me e mi spronava ad imparare le loro cose ad orecchio. È stato lui il primo a spingermi da improvvisare! Quindi sì, fin da bambino ho avuto questa “doppia vita”. Ho proseguito con gli studi, mi sono ritrovato poi ad insegnare pianoforte classico per quasi venticinque anni; ma contemporaneamente ero pazzo di blues, di Parker, del be bop. E ciò che più mi stregava del jazz, beh, era il lato ritmico: andavo pazzo per contrabbasso e batteria! Del resto, Miles Davis stesso diceva (…e chiedo scusa per l’irriverente paragone): “Il mio ego ha bisogno di una buona sezione ritmica”. E per me, una buona sezione ritmica è semplicemente una ragione di vita. Nulla di strano quindi che verso i diciotto, vent’anni mi innamorai di Art Blakey, di Horace Silver, di Cannonball Adderley: tutti musicisti che formavano band dalla grandissima propulsione ritmica. Da lì in poi, nell’arco di quattro, cinque anni è successo l’incredibile: ho iniziato a suonare con gli artisti che ascoltavo nei dischi. Chi l’avrebbe mai detto. A partire da Art Farmer. Ho fatto addirittura subito un disco con Kenny Clarke, ti rendi conto? Era troppo presto. Ero inadeguato. Mi capitava di continuo di restare a bocca aperta, ascoltandolo. Lui lanciava il tema di “Anhtropology” – ma attenzione, lo lanciava proprio con la batteria! – e io restavo lì estasiato, “No, non ci credo, non è possibile, ma come fa”… Ad un certo punto però c’è stata una svolta, nella mia vita da musicista.

Chet Baker.

Esattamente. L’incontro con lui è stato devastante. Devastante. Mi ha davvero messo in crisi. Io in quella fase della mia carriera suonavo appunto molto ritmico, molto bop: mi piaceva McCoy Tyner, mi piaceva il primo Chick Corea (e li adoro ancora oggi!)… Chet aveva invece un approccio completamente diverso, come tutti sanno. Un approccio all’apparenza completamente non-ritmico, anche se in realtà aveva un incredibile senso del tempo. Oltre ad avere a quel suono che… beh, non c’è bisogno di aggiungere altro. Dopo l’incontro con lui mi sono avvicinato musicalmente anche al mondo di Bill Evans e, successivamente, ho recuperato anche il mondo della classica. Tutti passaggi molto importanti. Attenzione: per un sacco di tempo io veramente mi ero diviso in due, tenevo cioè rigidamente separate la mia “parte jazz” con la mia “parte classica”. Come dicevo prima, infatti ho insegnato pianoforte classico per praticamente un quarto di secolo; facevo anche concerti di musica da camera ogni tanto, piccole cose. È più o meno da quindici anni fa che ho iniziato a mescolare questi due ambiti, non prima. Lo spunto fu il disco su Scarlatti, del 2007: è stata la prima volta in cui da un lato ho eseguito le suonate così come erano state scritte dal Maestro, dall’altro però ci ho anche improvvisato sopra. Un atto blasfemo, guarda! (risate, nda)

Addirittura blasfemo!

Qualche anno prima non l’avrei mai fatto! Ad un certo punto però mi ero convinto che avevo maturato abbastanza esperienza, come musicista, per provare a mescolare i due mondi senza cadere nel banale e nel kitsch. È andata bene, da lì sono seguite altre esperienze: Bach appunto, anche Händel, ed appunto questo lavoro su André Previn, che mi sta dando molte soddisfazioni, con queste registrazioni ora uscite anche in video: ma questo probabilmente perché lo stesso Previn è, se ci si pensa, uno dalla doppia o addirittura tripla appartenenza. Ha fatto di tutto, lui. Non potevo che trovarmi bene con la sua musica. Devo comunque dire che ti sono molto grato per avere voluto parlare del mio “lato bop”: spesso non lo si considera, ma è da lì che arriva la mia vera origine da jazzista.

Pieranunzi Plays Previn | Enrico Pieranunzi

Extended PlacePotrebbe anche essere interessante parlare di “From Always To Now”…

Accidenti cosa tiri fuori!

Perché lei passa da appunto pianista lirico e raffinato, ma quel disco era veramente potente. Un disco bellissimo – tra l’altro ristampato non tanto tempo fa – e appunto non esattamente “lirico e raffinato”: non è la prima coppia di aggettivi che verrebbe in mente per descriverlo. Decisamente.

Ero un animale! Avevo ventotto anni, quando l’ho registrato. Ero giovanissimo. Nel pieno dell’impeto dei vent’anni. Per non parlare di Roberto Gatto, che di anni ne aveva addirittura venti, infatti se non sbaglio quello fu il suo primo disco: non a caso era debordante, suonando ovviamente benissimo, come lui sa fare. Ma eravamo assatanati tutti quanti, quando facemmo quel disco. Assatanati. Tutti in una fase della nostra vita in cui eravamo, espressivamente parlando, col coltello tra i denti. Era il 1978, era ancora insomma la fase che precedeva l’incontro con Chet e quella che per me è stata come una “botta in testa”. Mi viene da sorridere, a riascoltarmi in quel disco. C’è un’energia animale, anzi, quasi ormonale direi; e pure nel lavoro procedente, che era “A Long Way” ed era per pianoforte solo, c’era comunque una fortissima voglia di vivere, di sperimentare, di avere un approccio permeato di fortissima fisicità. Era tutto molto, come dire?, diretto… Suonavi ed usavi le mani, sì, ma anche le braccia, anche le gambe, sforzavi tutti i muscoli. D’altro canto a quell’epoca il jazz era molto facilmente così, ero un po’ lo spirito del tempo. Ma questo genere musicale chiamato jaz ha una precisa caratteristica magica: sa adattarsi a quello che sei. Vedi, prima hai usato un verbo che mi è piaciuto molto, “percepire”…

Sì. E…?

Le cose spesso sono “percepite”, anche al di là quello che “sono” in realtà. Proprio il jazz, ad esempio, viene “percepito” dalla maggioranza delle persone come un linguaggio difficile. E in realtà lo è: è difficilissimo. Vero. Ma viene percepito anche come un linguaggio ripetitivo, statico: quando invece proprio per la sua essenza è un linguaggio incredibilmente dinamico, in grado di mutare e di adattarsi. Il jazz è quella musica che, ad ogni singolo secondo, ad ogni singola nota, ti dà la possibilità di un cambiamento, la potenzialità di una improvvisa trasformazione. E tutto questo può avvenire prima di tutto grazie all’improvvisazione, che del jazz è caratteristica peculiare: qualcosa che ti può portare subito in zone che tu nemmeno conosci, e a cui nemmeno pensavi di arrivare. È come quando da turista vai in una città, e ad un certo punto vai a caso: ti ritrovi in un posto che non conosci, ma ti dici “Ehi, ma qui non è male, potrebbe essere interessante farci un giro…”. In realtà va detto che pure la musica classica, ai suoi livelli più alti, offre questa possibilità: io ho ascoltato tre volte Arturo Benedetti Michelangeli. el 1968, nel 1977 e nel 1986. Ti posso assicurare che il suo suono tra il 1968 e il 1986 era cambiato in modo radicale. Era cambiato il modo di toccare il piano, la gestualità… Sempre restando a livelli sublimi, ovviamente. Però ecco: anche nella classica è possibile cambiare, evolversi, se si opera ad altissimi livelli. Ma tutto questo nel jazz è invece immediato e continuo, è una opzione sempre davanti a te e che puoi percorrere in tempo reale.

Un altro lato della sua carriera che mi piacerebbe approfondire ha il nome di un musicista, Marc Johnson, con cui lei ha collaborato tanto. Credo sia uno dei contrabbassisti più grandi di sempre, forse non abbastanza celebrato…

Eh, Marc… Come gli ho detto più di una volta: “A me basta sentirti anche accordare solo lo strumento e già mi sento in paradiso, già mi rendi felice in una maniera che non riesco a descrivere”. È incredibile. Ha una magia nel suono tutta sua, ha un tasso di musicalità quasi irreale. E sì, abbiamo fatto quasi venti dischi assieme. Complimenti, hai individuato un punto focale della mia storia da musicista. Tra l’altro l’incontro con lui nacque assolutamente per caso.

Direi che va raccontato.

Era il 1984, in quegli anni a Roma c’era il Music Inn, direi a lungo il più importante jazz club italiano e,, mi azzardo a dire uno dei più importanti d’Europa, a livello per esempio del Montmartre di Copenhagen. Cosa era successo? Dopo l’uscita di “Bitches Brew” di Miles, dopo insomma la “svolta elettrica” nel jazz, proprio quella divenne la musica più richiesta sul mercato americano; ma molti, moltissimi musicisti cresciuti col bop si rifiutavano di suonarla. Non la sentivano nelle loro corde. Di conseguenza, ci fu una vera e propria migrazione verso l’Europa. Johnny Griffin in Francia, Art Farmer a Vienna, alcuni in Belgio, moltissimi in Danimarca – come ad esempio Dexter Gordon. Moltissimi. Questo ha dato a noi jazzisti europei l’incredibile opportunità di suonare spesso con loro, coi mostri sacri, e questo è un passaggio di importanza incredibile, che spesso viene ignorato. Perché sai: un conto è imparare dai dischi (tutti noi abbiamo imparato il jazz dai dischi: nessuno spartito, nessuna scuola, solo ascoltare, capire e poi “rubare”, un furto con scasso continuo… D’altro canto un disco quando lo pubblichi è accessibile a tutti, no?); un conto invece è poterlo fare avendo fianco a fianco i grande maestri del genere, lì, in carne ed ossa, che suonano proprio con te. Farmer, Griffin: anche solo quando staccavano il piede per battere il tempo già eri su un altro livello… Non siamo insomma dovuti andare a Berklee, per imparare dai migliori: lo abbiamo potuto fare a casa nostra, e sul campo. E bada bene, quel colossi del jazz quando erano arrivati in Europa erano ancora nel pieno della loro forma artistica e fisica. Soprattutto: erano pazienti. Gentili. Mettiti nei panni di un Johnny Griffin: uno che ha suonato con Monk che mo’ deve suonare con uno che si chiama Pieranunzi… (risate, nda) Ecco, il Music Inn era il posto per eccellenza dove avvenivano queste magie. Il suo fondatore, il principe Pepito Pignatelli, aveva girato il mondo, quindi chiamava queste stelle internazionali, sapeva sceglierle; e per accompagnarli chiamava me o Franco D’Andrea al pianoforte, poi ancora Enzo Pietropaoli o Bruno Tommaso al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria… Quindi ecco, questo il contesto. Ma veniamo a Marc.

Sì!

Un giorno, era il 1984, mi chiamano dal Music Inn e mi fanno “Enrico, senti, c’è un problema, ci sono qua un contrabbassista e un batterista stranieri che sono rimasti senza pianista, e dovrebbero suonare…”. Io: “E chi sono?”. “Il batterista è Joey Baron”, mi fanno, e io questo non l’avevo mai sentito – a mia scusa va detto che Joey era la primissima volta che veniva non solo in Italia, ma proprio in Europa. “Il contrabbassista invece è Marc Johnson”, proseguirono. “Ah, allora vengo subito!”, rispondo. Perché in quel periodo impazzivo per Bill Evans, per due dischi come “Affinity” – il lavoro con Toots Thielemans – e “The Paris Concert”. Insomma: arrivo al Music Inn, mi presento. I due erano veramente mogi, intristiti, depressi. Sembravano due rifugiati, messi lì, in un angolo, buio, sotto una colonna. Gli parlo. Reazione, zero. “Sono Enrico, piacere, stasera dovremo suonare assieme”. Piano piano però il ghiaccio si rompe, ed iniziano a mostrarmi i loro biglietti aerei e il loro tour book, dieci date in giro per l’Europa: dovevano suonare in trio con Kenny Drew, grandissimo pianista anche lui trasferitosi in Danimarca, che però aveva appena ricevuto la notizia che sua moglie stava male e quindi era tornato precipitosamente a casa. Erano rimasti Joey e Marc lì, senza nessuna chiara indicazione su cosa fare, come risolvere la questione.

Comprensibile non fossero particolarmente euforici.

Ad ogni modo: saliamo alla fine sul palco e, beh, lì accade il miracolo. La musica letteralmente esplode. Ma non a livello di impatto, di forza fisica: no, di intensità! Se ci ripenso, a quella serata, ancora adesso mi salgono i brividi lungo la schiena… Mentre suonavamo, Joey se la godeva, rideva come un matto; Marc era più freddo, lo guardava un po’ sornione come a dire “Che hai, che ti ridi, sei felice, eh?”. Marc all’apparenza è uno molto più controllato e distaccato, poi quando lo conosci meglio capisci che è una persona incredibilmente sensibile. E insomma: facemmo questo concerto, emozionante. Poi, recuperammo un’altra data, a Palermo: anche questa seconda data fu perfetta. Io allora decisi subito di co-produrre un nostro disco: oh, avrò mille difetti, ma fra i miei pregi – pochi – c’è la voglia di fare di tutto per “fissare” i momenti belli. Anche perché poi suonare dal vivo è un conto; farlo in studio, un altro. Ma andò benissimo anche lì. “New Lands” è il nome di quell’album, e il produttore – che era la stessa persona che aveva organizzato il tour di Marc e Joey con Kenny Drew – aveva degli agganci con la Timeless, in Olanda, quindi il disco uscì per quella label. Ecco, lo confesso: il trio con Marc e Joey è il trio del mio cuore. Sono stato parte di altri terzetti eccezionali, davvero eccezionali, ma come quello – nessuno. Da lì in poi ho sempre fatto del mio meglio per mantenere vivo ed attivo il rapporto fra noi, Due anni dopo incidemmo “Deep Down”, un lavoro che credo abbia influenzato molti pianisti e contrabbassisti. E le collaborazioni, in vari modi, sono andate avanti negli anni. Quando la CAM decise di varare questo progetto delle reinterpretazioni jazzistiche di Morricone, io ho pensato immediatamente a loro come musicisti da coinvolgere, a loro per primi. Guarda, Marc è una persona di una intelligenza eccezionale. Sai qual è una delle cose che mi emoziona di più, da musicista? Quando, durante le ballad, non suona. Quando sceglie il momento perfetto per rimanere in silenzio col suo strumento. Che talento. Che talento immenso.

Tra l’altro proprio a metà anni ‘80, direi poco dopo il vostro incontro, Marc diede vita al progetto Bass Desires, con Erskine alla batteria e Scofield e Frisell alla chitarra. Un progetto molto “elettrico”, che partiva sì dalla tradizione per portarla poi però su un livello completamente diverso, quasi alieno, vedi ad esempio la reinterpretazione della “Resolution” coltraniana di “A Love Supreme”.

Quel progetto lo amavo. E lo amavo io, che non mai stato un grande fan del jazz elettrico: figuriamoci. Non che lo avversassi ma, insomma, non è mai stata la mia cosa. Mi è capitato qua e là di suonare delle tastiere ma, tanto per farti capire, non ne ho mai possedute, mai. Ad ogni modo sì, Bass Desires fu un progetto bellissimo: vero, c’era l’elettronica, c’era la sperimentazione, ma c’erano comunque anche e soprattutto composizioni strepitose. Era un po’ il suono di quegli anni, ad ogni modo. Di dischi di Bass Desires ne uscirono solo due, se non sbaglio. Ecco, Marc non ha il carattere del leader. È uno molto sensibile. Uno molto umile – pure troppo. Non ordina, ecco: suggerisce. E tenere insieme un progetto è sempre una roba molto, molto faticosa. Bass Desires apparentemente non era una “mia” cosa come impostazione, per quello che sono io come musicista, ma sia chiaro che a me non mancano grandi amori pure verso musiche ed artisti che non sono specificatamente “miei”. Penso a Sting, ad esempio: sono pazzo per lui! Per me è un grande compositore ed un grande cantante; forse addirittura anche un grande bassista. Di sicuro, un musicista di caratura eccelsa.

E lei invece com’è, come band leader?

Io sono un rompicoglioni. Ma soprattutto: rompo i coglioni a me stesso, ecco. Col tempo però sono migliorato, eh. Ora sono molto più elastico, più duttile, più rilassato. Penso comunque di avere una discreta capacità di tenere insieme le persone. Prendiamo appunto Marc: il nostro rapporto artistico dura ormai da quarant’anni. Quaranta. E per quanto riguarda la mia attitudine quando il leader sono io, mah, diciamo che credo di essere abbastanza capace di creare empatia all’interno di un gruppo. C’è un libro bellissimo di Horace Silver in cui spiega cosa significhi essere un bandleader: lui consiglia di parlare molto con gli altri musicisti, di fare insomma un po’ anche da psicologo, ha cioè questo approccio molto umanista, quasi da dottrina indiana. E questo è un modo. Ma vogliamo invece parlare di Miles? Lui era un leader terrificante, feroce! Trattava i musicisti malissimo! Eppure, anche comportandosi così ha tirato fuori il massimo da tutti i musicisti che sono passati sotto la sua ala. Io Miles lo chiamo “la grande ostetrica”: ha sempre intuito il talento – avrà preso delle cantonate al massimo un paio di volte – e tutti quelli che hanno suonato con lui subito dopo hanno prodotto le cose migliori della loro carriera. Bill Evans per dire ha fatto il trio con LaFaro e Motian; Coltrane, il quartetto; poi Chick Corea, Hancock, Zawinul… Vedi che elenco? Eppure, era un leader impietoso, cattivissimo. Io, penso di essere abbastanza politico. Punto al risultato finale, sì. Ma ci voglio arrivare attraverso una situazione armonica, empatica… •

Intervista © Damir Ivic/Qobuz

ASCOLTA “PIERANUNZI PLAYS PREVIN” DI ENRICO PIERANUNZI SU QOBUZ

Per sapere tutto quello che succede su Qobuz, seguici su Facebook e Instagram!