DIE “Schwarze” Musik gibt es genauso wenig wie DIE “Schwarzen”. Duke Ellington hat dieses Vorurteil durch einen einzigen Werktitel entlarvt: Black, Brown and Beige deutet die Vielfalt der afroamerikanischen Ethnie an, der eine Mannigfaltigkeit an Stilen und Traditionen entspricht. Landesweite, ja weltweite Aufmerksamkeit erlangte diese Musik erst ab 1920 im Zuge der sogenannten Harlem Renaissance, der größten kulturellen Revolution des 20. Jahrhunderts. Hier trat eine neue, magische Macht ins Bewusstsein – und fuhr sogar in die Beine gelangweilter Walzertänzer in Paris und London, Wien und Berlin. Josephine Bakers Auftritt am Théâtre des Champs-Élysées machte sie 1925 zur Ikone der Bewegung und den Jazz zum Inbegriff Schwarzer Musik.

Dass sich Spiritual und Gospel als authentische Kunstleistungen behaupteten, war nur natürlich, und es lag auch nahe, dass die afro-amerikanischen Pioniere das taten, was Norweger, Tschechen und Ungarn vor ihnen getan hatten: Sie nutzten ihre Volksmusik als Quelle elaborierter Kunstmusik. Sehr früh surften auf dieser Welle auch schon weiße Komponisten wie Strawinsky (Ragtime für elf Instrumente, 1918), Copland (Three Moods für Klavier, 1921), Gershwin (Rhapsody In Blue, 1924), Antheil (A Jazz Symphony, 1925) und Ravel (2. Violinsonate, 1927). Der Nimbus und die Aura dieser Musik bescherten auch William Grant Stills Afro-american Symphony aus dem Jahre 1931 erstaunliche Erfolge; sie war 20 Jahre lang sogar die meistgespielte amerikanische Sinfonie, erklang in London, Paris, Berlin und Tokio.

Entfernte sich jedoch ein Schwarzer von dem Musikreservat, das man ihm zubilligte, drang er also zu weit in weißes Hoheitsgebiet vor, konnte er sich im Konzertleben nicht behaupten. So geschah es William Dawson mit seiner Negro Folk Symphony, die zwar dem Titel und programmatischen Inhalt nach eindeutig definiert ist, tatsächlich aber wie ein Werk der europäischen Spätromantik klingt; das bedeutendste Orchesterwerk eines Afroamerikaners erfuhr bei den vier Aufführungen, die Stokowski 1934 in Philadelphia leitete, überschwängliche Zustimmung seitens Presse und Publikum, um sodann vergessen zu werden.

Ab 1950 besserten sich die Verhältnisse merklich. James DePreist und Dean Dixon konnten sich als Chefdirigenten verschiedener Orchester etablieren, Grace Bumbry, Kathleen Battle und Jessy Norman machten atemberaubende Karrieren im Opernfach. Und die Komponisten? George T. Walker setzte sich in den USA durch, obwohl er alle Schwarzen Elemente aus seiner Musik verbannte. Ulysses Kay hinge- gen blieb, obwohl er derselben Ästhetik folgte, eine Randfigur; solche Schicksale sind nicht zwangsläufig gezielter Diskriminierung geschuldet, sie sind auch in zahllosen weißen Biografien zu finden. Insgesamt ist die Musikszene in den USA von einem liberaleren Klima geprägt als etwa in Deutschland. Dort wäre in den 1960er-Jahren – lassen wir den Ku-Klux-Klan beiseite – niemand mehr darauf verfallen, vom “Negerjazz” zu faseln und ihn einer inferioren Kulturschicht zuzurechnen.

Harry T. Burleigh (1866-1949)

Der in Erie/Pennsylvania geborene klassische Sänger, Arrangeur, Komponist und Herausgeber war der erste Schwarze Liedmeister von Bedeutung. Er trat als Jugendlicher in Kirchen und Synagogen auf, während seines Studiums in New York verbrachte er viel Zeit mit Dvořák, sang ihm Negro Spirituals der Sklaven vor, die er von seinem Großvater kannte, und empfing Anregungen, wie sich diese Tradition veredeln ließe. Burleigh schuf 187 Chorarrangements und 265 Vokalwerke, darunter den Klassiker Deep River. Ungeachtet seiner Herkunft aus dem Norden beziehen sich diese Gesänge überwiegend auf die Musiktradition der Südstaaten, wie vor allem seine Plantation Melodies oder Titel wie A Corn Song zu erkennen geben. Er hat diese Welt auch rein instrumental eingefangen: der Klavierzyklus From The Southland (1907) und die Southland Sketches (1916) für Violine und Piano sind bei aller Einfachheit die ersten gelungenen Versuche, Spirituals und Gospels in die Sphäre elaborierter Kunstmusik zu heben. Zu seinen Gesangsschülern gehörten Enrico Caruso, Marian Anderson und Paul Robeson, und als Lektor von Ricordi New York förderte er viele Schwarze Autoren.

Scott Joplin (1868-1917)

Joplin wurde zu Lebzeiten als “King of Ragtime” gefeiert, dann vergessen und erst Jahrzehnte nach seinem Tod als einer der wichtigsten US-amerikanischen Komponisten erkannt, sein Armengrab blieb bis 1974 ohne namentliche Markierung. Zwei Jahre zuvor war in Atlanta seine Oper Treemonisha uraufgeführt worden. In diesem Meisterwerk spielt der Ragtime keine größere Rolle, dafür das Erbe der afroamerikanischen Landarbeiter aus dem heimatlichen Arkansas umso mehr. Das von Joplin verfasste Libretto verblüfft durch einige Parallelen zu Wagner. Diese Bekanntschaft verdankte er seinem Lehrer Julius Weiss, einem nach Amerika ausgewanderten deutsch-jüdischen Professor. Man führt auch Joplins Veredelung des Ragtime auf Weiss zurück; bis dahin war dieser Stil in Honky Tonk-Bars beheimatet, also nicht unbedingt durch Kontrapunkt und farbige Harmonik aufgefallen. Joplins 1899 veröffentlichter Marple Leaf Rag avancierte zum ersten amerikanischen Hit und Muster unzähliger Imitate. Andere Stücke gingen für ein paar Penny über den Ladentisch. Joplins Ragtime The Entertainer von 1902 spielte 70 Jahre später, popularisiert durch den Film “The Sting” (dt. “Der Clou”), Millionen ein.

Florence Price (1887-1953)

Florence Price droht von der Race & Gender-Community vereinnahmt zu werden, weswegen daran erinnert werden sollte, dass die Chadwick-Schülerin aus Little Rock, Arkansas, vor allem eine hervorragende Komponistin gewesen ist und erst in zweiter Linie das Opfer doppelter Diskriminierung. Zahlreiche Miniaturen, mehrere Sonaten und Konzerte künden von einer großen Begabung für das Klavier. Ihre viel beachtete Fantasie Nègre von 1929 irritiert durch die Nähe zu einigen peruanischen und bolivianischen Klavierkomponisten – über eine Verwandtschaft andiner Traditionen mit Musik der am Mississippi siedelnden Quapaw-Indianer ist eigentlich nichts bekannt. Ihre Sinfonien sind leichter zu lokalisieren, da à la Dvořák vom Idiom der Volkslieder und Tänze aus den Südstaaten inspiriert. 1933 erlebte Chicago die Uraufführung der preisgekrönten 1. Sinfonie e-moll und des Klavierkonzertes f-moll. Die 3. Sinfonie von 1940 wurde zu ihrem Vorzeigestück, während sich die durch einen besonders dichten Orchestersatz auszeichnende Vierte erst seit der Uraufführung 2018 öfter zu hören ist.

James P. Johnson (1894-1955)

Johnson steht heute tief im Schatten anderer Granden des Jazz, obwohl er sie alle einst überstrahlte. “Es war meine Sache”, erinnerte sich Duke Ellington, “oder auch die von Fats, sich hinzusetzen und das Klavier aufzuwärmen. Bis uns James ablöste. Dann bekamst du wahre Erfindungsgabe geboten – Magie, reine Magie.” Geboren in New Jersey, folgte der 14-jährige James seinen Eltern nach New York City. Er spielte sich durch Bars und Cabarets nach oben, galt 1920 als bester Pianist Manhattans. Aus Rag-Improvisation entstand Johnsons eigener Stil namens Stride. The Charleston, flugs zur inoffiziellen Hymne der Roaring Twenties gekürt, erreichte in Windeseile auch die weißen Clubs und Europa. Schon als Jugendlicher ein fleißiger Konzertgänger, entwickelte er sich ab 1930 zu dem (neben Gershwin) wichtigsten Vertreter des sinfonischen Jazz. Sein Klavierkonzert Jazz A Mine, die Negro Rhapsody Yamekraw und die Harlem Symphony sind die originellsten Beiträge eines Schwarzen zu dem Fusionsstil. Doch konnten sich diese Stücke nicht gegen seine Hits Liza und Carolina Shout behaupten, weswegen er ab 1940 frustriert zu seinem alten Metier zurückkehrte.

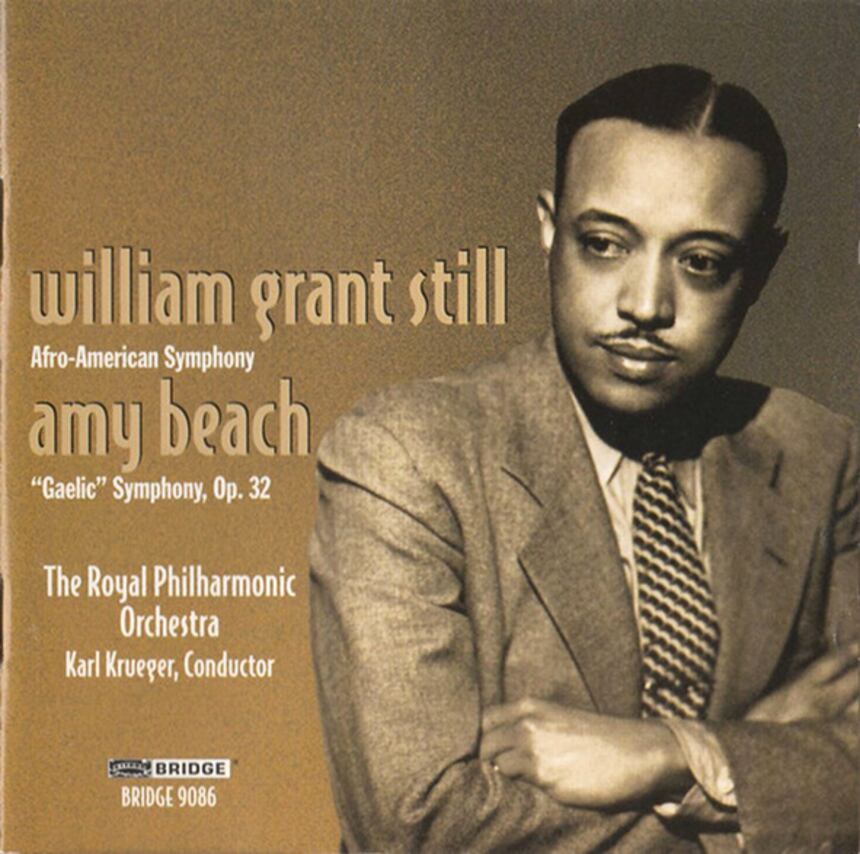

William Grant Still (1895-1978)

Der Komponist aus Mississippi studierte bei George Chadwick und Edgar Varèse, profilierte sich aber zunächst nur als Arrangeur. Sein Anliegen war es, “zu demonstrieren, dass der Blues, dem so oft ein simpler Ausdruck nachgesagt wird, auf höchstes musikalisches Niveau gehoben werden kann”. Damit verbanden sich hochfliegende Ideen über eine im Schmelztiegel Amerikas entstehende neue Rasse, dazu berufen, ein weltumspannendes, humanes Ethos zu verkünden. Nun, musikalisch hat das nicht ganz funktioniert, allein deswegen nicht, weil sich der Blues, genauso wie Jazz, Gospel und Spiritual, schlecht für sinfonische Konstruktionen eignet. Stills Orchesterwerken fehlt die Kraft thematischer Konfrontationen. Aber seine “Afro-american Symphony” ließ 1931 und auch später als poetische Novität aufhorchen, nicht zuletzt aufgrund ihres “touch of blues”. Stokowski hob 1937 in Philadelphia die 2. Sinfonie Song Of A New Race aus der Taufe und die New York City Opera 1949 Stills Troubled Island – kein Schwarzer hatte je im Klassikbereich eine höhere Stufe erklommen, keiner ist ähnlich oft auf Tonträgern erschienen wie er.

William P. Dawson (1899-1990)

Dawson türmte als 13-Jähriger aus dem Elternhaus in Alabama, um an einer der wenigen Bildungseinrichtungen für Schwarze zu studieren, dem Tuskegee Institute. 20 Jahre später schrieb er eine der großartigsten amerikanischen Sinfonien überhaupt. Sie steht auf gleicher Höhe mit den Beiträgen von Charles Ives, ist allerdings nicht dezidiert amerikanisch getönt, sondern mehr der schroffen Spätromantik eines Franck verpflichtet. Leopold Stokowski leitete die Premiere der Negro Folk Symphony 1934 in Philadelphia, und Dawson, der 1952 Sierra Leone, Nigeria, Senegal und die Goldküste bereisen sollte, integrierte anschließend für eine Zweitfassung authentische afrikanische Rhythmen in sein Werk, das durchgehend auf Negro Spirituals basiert. Dawson besaß als Arrangeur und Leiter des Tuskegee Choirs in den Staaten einen fabelhaften Ruf; diese Tätigkeit befähigte ihn, Spirituals derart kunstvoll zu bearbeiten, dass ihre schlichte Beschaffenheit kaum noch hörbar wurde. Die Negro Folk Symphony ist nicht nur die wirkungsvollste orchestrale Bearbeitung Schwarzer Volksmusik, sondern zugleich die subtilste.

Edward Kennedy “Duke” Ellington (1899-1974)

Der “Duke” schrieb auch eine Reihe sinfonischer Werke, aber die nehmen Jazz-Puristen nicht zur Kenntnis. Der Bandleader des Swing präsentierte die 50-minütige Suite Black, Brown & Beige 1943 in der Carnegie Hall, fand damit aber nur lauwarme Aufnahme. Ellington kam zu dem Schluss, das Publikum könne einem solch innovativen Werk nicht folgen, und führte fortan nur noch einzelne Sätze auf. 1958 erstellte er eine stark veränderte Version und nahm sie mit Mahalia Jackson auf. Ein von Maurice Peress auf 20 Minuten gekürztes Arrangement für Sinfonieorchester fand seitdem die weiteste Verbreitung. Die ambitionierte Urfassung wurde erst wieder 2018 von Wynton Marsalis öffentlich dargeboten und auch eingespielt. Nach Black, Brown & Beige wandte sich Ellington komprimierten Formen zu, ohne den künstlerischen Anspruch zu reduzieren. Von einer “New York”-Suite, die Toscanini bestellt, aber nicht mehr dirigiert hatte, überlebte nur das als Concerto grosso gedachte “Harlem”. Am weitesten vom Jazz entfernt sich die 1970 komponierte Ballett-Suite The River.

Ulysses Kay (1917-1995)

Der aus Tuscon, Arizona stammende Komponist erlernte mit sechs Jahren das Klavierspiel, mit zehn die Geige und mit zwölf das Saxofon, sang in verschiedenen Chören und trat mit Jazzbands auf. Grant Still ermutigte ihn zum Studium, das Kay zu Howard Hanson und Paul Hindemith führte. Er war einer der bestausgebildeten Komponisten Amerikas und hatte folgerichtig gleich mehrere Lehrstühle inne. Seine vorwiegend “weiße” Musik besticht durch intellektuelle Emphase, ungemein vielschichtige, transparente Instrumentation und ist trotz modernistischer Tendenzen leicht zugänglich. Stokowski, Bernstein und Mitropoulos haben sie regelmäßig aufgeführt, ebenso Dorati, Szell und Mehta. Vieles blieb dennoch unbekannt. Von einigen seiner wichtigsten Werke wie der Ouvertüre “Of New Horizons” und der Sinfonie existieren nicht einmal Tonaufzeichnungen, die Orchester-Rhapsodie “Chariots” ist nur im Stream verfügbar. Die Fantasy Variations, die Umbrian Scene und Markings finden sich verstreut auf Sammelalben. Das sind exquisite Stücke, die alles haben außer einer großen Melodie, was ihr trauriges Schicksal erklären dürfte.

George T. Walker (1922-2018)

Geboren in Washington, studierte Walker bei Rudolf Serkin, William Primrose und Gregor Piatigorsky. Mit dem Philadelphia Orchester unter Ormandy bestritt er 1945 sein Konzertdebüt: Rachmaninows 3. Klavierkonzert. Ab 1947 setzte er die Studien bei Robert Casadesus und Nadja Boulanger in Paris fort, um später selbst eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Abgesehen von einigen Spirituals blieb auch Walker auf Distanz zu den afroamerikanischen Stilen. Seine Musik überzeugt durch ihren quecksilbrig knisternden Orchestersatz und unverwüstlichen Optimismus, was einen gewissen Mystizismus nicht ausschließt – sie erinnert bisweilen an Walter Piston oder Henri Dutilleux. Sein Lyric For Strings kann es mit Barbers berühmtem Adagio aufnehmen; die fünf Sinfonien würden auch einem europäischen Publikum gefallen. Neben wertvoller Kammermusik sind es vor allem Stücke wie Adress For Orchestra, die Ouvertüre In Praise Of Folly und das Klavierkonzert, die seinen Ruhm begründeten. Für die Whitman-Vertonung Lilacs erhielt Walker 1996 als erster Schwarzer Komponist den Pulitzer-Preis.

Wynton Marsalis (geb. 1961)

Das Multitalent aus New Orleans wird selbst von seinen Widersachern als einer der wichtigsten Jazztrompeter überhaupt betrachtet. Sonst lassen sie kein gutes Haar an ihm. Denn er hält von Mixturen aus Jazz, Pop und Rock nichts, von Free Jazz, Third stream und Fusion wenig. Es liegt ihm fern, die Musik der “Schwarzen” durch eine progressive, experimentelle Ästhetik zu nobilitieren. Seine auch von europäischen Orchestern gespielte, nostalgische Blues Symphony tendiert zur Musealisierung des historischen Jazz. Als besonders fatal wird vielfach sein Einfluss bewertet, den er als Pädagoge und künstlerischer Leiter des Lincoln Jazz Centers auf künftige Generationen ausübt. Sein sozialpolitisches Engagement konnte die Kritiker nie zu einem großzügigeren Urteil bewegen. Ihn dürften die inneramerikanischen Querelen mittlerweile kaltlassen; seinen 60. Geburtstag feierte Wynton Marsalis kürzlich ostentativ in der Berliner Philharmonie, wo schon sein gigantisches Oratorium All Rise erklang und seine Swing Symphony uraufgeführt worden ist. Das Todesurteil hatten seine Feinde schon lange davor gesprochen: weder “dirty” noch “hot” und dann auch noch Teil des bösen “Establishments”…

*Beitrag aus dem Fono Forum. Das monatlich erscheinende Magazin Fono Forum bietet mit seinen Rezensionen, Artikeln und Interviews einen umfassenden Blick über die neuesten Plattenerscheinungen sowie das Musikgeschehen der Genres Klassik und Jazz.